Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule 2017 : Vladimir Cosma, Melville, Rémy Julienne, De Funès, Tati et la comédie à l'honneur

Lors des trois premières éditions du Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule (créé par Sam Bobino -qui a aussi notamment à son actif d’être délégué général de la Semaine du Cinéma Positif– et le cinéaste Christophe Barratier), je vous avais fait part de mon enthousiasme pour ce nouvel évènement cinématographique, convivial et passionnant, qui a lieu dans le cadre idyllique de La Baule, un festival pour lequel j’ai eu un coup de cœur tel que l’une des nouvelles de mon recueil « Les illusions parallèles » (Editions du 38), se déroule dans le cadre de celui-ci. J'avais d'ailleurs eu le plaisir de le dédicacer dans le cadre du festival l'an passé.

Pour tout savoir sur le Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule retrouvez :

mon compte rendu du Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule 2014

et mon compte rendu du Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule 2015

et mon compte rendu du Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule 2016.

Je recommande vivement dès à présent l'édition 2017, d’autant plus que les premières annonces concernant la programmation sont vraiment alléchantes avec l’hommage rendu, en sa présence, au compositeur Vladimir Cosma, une légende à qui l'on doit d'innombrables musiques de films dont celles de La Boum, des Aventures de Rabbi Jacob, du Grand Blond avec une chaussure noire, de L'Aile ou La Cuisse, de La Chèvre, du Diner de cons , etc. VLADIMIR COSMA dirigera ses plus grandes musiques de film avec un orchestre symphonique d'une soixantaine de musiciens et artistes internationaux, sur la scène du Palais des Congrès Atlantia de laBaule, le samedi 11 Novembre à 20h.

CHRISTOPHE BARRATIER et SAM BOBINO, présidents du Festival, pour cette 4ème édition ont décidé de mettre à l'honneur les comédies :

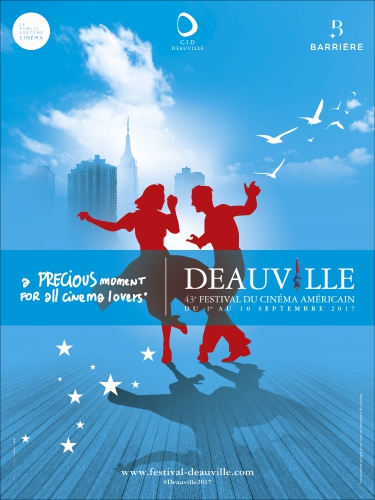

-Coup de projecteur sur Jacques Tati dont on fête les 110 ans de sa naissance et dont le personnage culte M.Hulot figure sur la magnifique affiche du Festival ((en bonus, ma critique de "Playtime" de Tati en bas de cet article)), et Buster Keaton, dont les projections de films seront accompagnées en musique

-Hommage à LOUIS DE FUNES à la Chapelle Saint Anne à la Baule avec une exposition d'objets inédits et encore jamais exposés ayant appartenu à l'acteur.

-Par ailleurs, un hommage sera rendu au réalisateur culte JEAN PIERRE MELVILLE, réalisateur des chefs-d'œuvre que sont notamment L’Armée des Ombres, Le Cercle Rouge, le Samouraï (dont je vous propose ma critique en bonus, ci-dessus)

-Un hommage sera également rendu à REMY JULIENNE, le plus grand cascadeur du Cinéma Français.

-Le Festival, ce sont aussi des ateliers, des rencontres, des séances de dédicaces, des Master class dirigées par STÉPHANE LEROUGE, grand spécialiste de la musique de film, et bien sûr des projections en avant première en présence des équipes de films et acteurs.

Le festival 2017 aura lieu du mercredi 7 au dimanche 12 novembre.

Pour en savoir plus, vous pouvez d’ores et déjà vous abonner à la page Facebook du festival, ici, mais aussi le retrouver sur twitter (@FestivalLaBaule), sur Instagram (@festivallabaule) et sur son site internet.

Pour préparer au mieux votre séjour, vous pouvez aussi retrouver mes bonnes adresses à La Baule et Pornichet, ici.

Cet article (à retrouver aussi bientôt sur mon autre blog Inthemoodforfilmfestivals.com) sera complété au fur et à mesure des annonces sur la programmation de cette édition 2017.

Critique - Le Samouraï de Jean-Pierre Melville

C’est un des films à l’origine de ma passion pour le cinéma qui s’est au départ et dès l’enfance nourrie surtout de cinéma policier, un chef d’œuvre du maître du cinéma policier et accessoirement l'œuvre d'un de mes cinéastes de prédilection, Jean-Pierre Melville, et enfin un des meilleurs rôles d’Alain Delon qui incarne et a immortalisé le glacial, élégant et solitaire Jef Costello tout comme il immortalisa Tancrède, Roch Siffredi, Corey, Robert Klein, Roger Sartet, Gino dans les films de Clément, Deray, Visconti, Verneuil, Losey, Giovanni. Si je ne devais vous recommander qu’un seul polar, ce serait sans doute celui-ci…

Jef Costello est un tueur à gages dont le dernier contrat consiste à tuer le patron d’une boîte de jazz, Martey. Il s’arrange pour que sa maîtresse, Jane (Nathalie Delon), dise qu’il était avec elle au moment du meurtre. Seule la pianiste de la boîte, Valérie (Cathy Rosier) voit clairement son visage. Seulement, lorsqu’elle est convoquée avec tous les autres clients et employés de la boîte pour une confrontation, elle feint de ne pas le reconnaître… Pendant ce temps, on cherche à tuer Jef Costello « le Samouraï » tandis que le commissaire (François Périer) est instinctivement persuadé de sa culpabilité qu’il souhaite prouver, à tout prix.

© Collection Fondation Jérôme Seydoux-Pathé

Dès le premier plan, Melville parvient à nous captiver et plonger dans son atmosphère, celle d’un film hommage aux polars américains…mais aussi référence de bien des cinéastes comme Johnny To dans « Vengeance » dans lequel le personnage principal se prénomme d’ailleurs Francis Costello mais aussi Jim Jarmusch dans « Ghost Dog, la voie du samouraï » sous oublier Michael Mann avec « Heat » , Quentin Tarantino avec « Reservoir Dogs » ou encore John Woo dans « The Killer » et bien d’autres qui, plus ou moins implicitement, ont cité ce film de référence…et d’ailleurs très récemment le personnage de Ryan Gosling dans « Drive » présente de nombreuses similitudes avec Costello (même si Nicolas Winding Refn est très loin d’avoir le talent de Melville qui, bien que mettant souvent en scène des truands, ne faisait pas preuve de cette fascination pour la violence qui gâche la deuxième partie du film de Nicolas Winding Refn malgré sa réalisation hypnotique) ou encore le personnage de Clooney dans "The American" d'Anton Corbijn.

Ce premier plan, c’est celui du Samouraï à peine perceptible, fumant, allongé sur son lit, à la droite de l’écran, dans une pièce morne dans laquelle le seul signe de vie est le pépiement d’un oiseau, un bouvreuil. La chambre, presque carcérale, est grisâtre, ascétique et spartiate avec en son centre la cage de l’oiseau, le seul signe d’humanité dans cette pièce morte (tout comme le commissaire Mattei interprété par Bourvil dans « Le Cercle rouge » a ses chats pour seuls amis). Jef Costello est un homme presque invisible, même dans la sphère privée, comme son « métier » exige qu’il le soit. Le temps s’étire. Sur l’écran s’inscrit « Il n’y a pas de plus profonde solitude que celle du samouraï si ce n’est celle d’un tigre dans la jungle…peut-être… » ( une phrase censée provenir du « Bushido, le livre des Samouraï » et en fait inventée par Melville). Un début placé sous le sceau de la noirceur et de la fatalité comme celui du « Cercle rouge » au début duquel on peut lire la phrase suivante : "Çakyamuni le Solitaire, dit Siderta Gautama le Sage, dit le Bouddha, se saisit d'un morceau de craie rouge, traça un cercle et dit : " Quand des hommes, même sils l'ignorent, doivent se retrouver un jour, tout peut arriver à chacun d'entre eux et ils peuvent suivre des chemins divergents, au jour dit, inéluctablement, ils seront réunis dans le cercle rouge (Rama Krishna)".

Puis, avec calme et froideur (manière dont il agira tout au long du film), Costello enfile sa « panoplie », trench-coat et chapeau, tandis que son regard bleu acier affronte son image élégante et glaciale dans le miroir. Le ton est donné, celui d’un hiératisme silencieux et captivant qui ne sied pas forcément à notre époque agitée et tonitruante. Ce chef d’œuvre (rappelons-le, de 1967) pourrait-il être tourné aujourd’hui ? Ce n’est malheureusement pas si certain…

Pendant le premier quart d’heure du film, Costello va et vient, sans jamais s’exprimer, presque comme une ombre. Les dialogues sont d’ailleurs rares tout au long du film mais ils ont la précision chirurgicale et glaciale des meurtres et des actes de Costello, et un rythme d’une justesse implacable : « Je ne parle jamais à un homme qui tient une arme dans la main. C’est une règle ? Une habitude. » Avec la scène du cambriolage du « Cercle rouge » (25 minutes sans une phrase échangée), Melville confirmera son talent pour filmer le silence et le faire oublier par la force captivante de sa mise en scène. (N’oublions pas que son premier long-métrage fut « Le silence de la mer »).

© Collection Fondation Jérôme Seydoux-Pathé

La mise en scène de Melville est un modèle du genre, très épurée (inspirée des estampes japonaises), mise en valeur par la magnifique photographie d’Henri Decae, entre rues grises et désertes, atmosphère grise du 36 quai des Orfèvres, passerelle métallique de la gare, couloirs gris, et l’atmosphère plus lumineuse de la boîte de jazz ou l’appartement de Jane. Il porte à la fois le polar à son paroxysme mais le révolutionne aussi, chaque acte de Costello étant d’une solennité dénuée de tout aspect spectaculaire.

Le scénario sert magistralement la précision de la mise en scène avec ses personnages solitaires, voire anonymes. C’est ainsi « le commissaire », fantastique personnage de François Périer en flic odieux prêt à tout pour satisfaire son instinct de chasseur de loup (Costello est ainsi comparé à un loup) aux méthodes parfois douteuses qui fait songer au « tous coupables » du « Cercle rouge ». C’est encore « La pianiste » (même si on connaît son prénom, Valérie) et Jane semble n’exister que par rapport à Costello et à travers lui dont on ne saura jamais s’il l’aime en retour. Personnages prisonniers d’une vie ou d’intérieurs qui les étouffent comme dans « Le cercle rouge ».

© Collection Fondation Jérôme Seydoux-Pathé

Le plan du début et celui de la fin se répondent ainsi ingénieusement : deux solitudes qui se font face, deux atmosphères aussi, celle grisâtre de la chambre de Costello, celle, plus lumineuse, de la boîte de jazz mais finalement deux prisons auxquelles sont condamnés ces êtres solitaires qui se sont croisés l’espace d’un instant. Une danse de regards avec la mort qui semble annoncée dès le premier plan, dès le titre et la phrase d’exergue. Une fin cruelle, magnifique, tragique (les spectateurs quittent d’ailleurs le « théâtre » du crime comme les spectateurs d’une pièce ou d’une tragédie) qui éclaire ce personnage si sombre qui se comporte alors comme un samouraï sans que l’on sache si c’est par sens du devoir, de l’honneur…ou par un sursaut d’humanité.

© Collection Fondation Jérôme Seydoux-Pathé

Que ce soit dans « Le Doulos », « Le Deuxième souffle » et même dans une autre mesure « L’armée des ombres », on retrouve toujours chez Melville cet univers sombre et cruel, et ces personnages solitaires qui firent dirent à certains, à propos de « L’armée des ombres » qu’il réalisait un « film de gangsters sous couverture historique » … à moins que ses « films de gangsters » n’aient été à l’inverse le moyen d’évoquer cette idée de clandestinité qu’il avait connu sous la Résistance. Dans les films précédant « L’armée des ombres » comme « Le Samouraï », Melville se serait donc abrité derrière des intrigues policières comme il s’abritait derrière ses indéfectibles lunettes, pour éviter de raconter ce qui lui était le plus intime : la fidélité à la parole donnée, les codes qui régissent les individus vivant en communauté. Comme dans « L’armée des ombres », dans « Le Samouraï » la claustrophobie psychique des personnages se reflète dans les lieux de l’action et est renforcée d’une part par le silence, le secret qui entoure cette action et d’autre part par les «couleurs », terme d’ailleurs inadéquat puisqu’elles sont ici aussi souvent proches du noir et blanc et de l’obscurité. Le film est en effet auréolé d’une lumière grisonnante, froide, lumière de la nuit, des rues éteintes, de ces autres ombres condamnées à la clandestinité pour agir.

Evidemment, ce film ne serait sans doute pas devenu un chef d’œuvre sans la présence d’Alain Delon (que Melville retrouvera dans « Le Cercle rouge », en 1970, voir ma critique ici, puis dans « Un flic » en 1972) qui parvient à rendre attachant ce personnage de tueur à gages froid, mystérieux, silencieux, élégant dont le regard, l’espace d’un instant face à la pianiste, exprime une forme de détresse, de gratitude, de regret, de mélancolie pour ensuite redevenir sec et brutal. N’en reste pourtant que l’image d’un loup solitaire impassible d’une tristesse déchirante, un personnage quasiment irréel (Melville s’amuse d’ailleurs avec la vraisemblance comme lorsqu’il tire sans vraiment dégainer) transformant l’archétype de son personnage en mythe, celui du fameux héros melvillien.

Avec ce film noir, polar exemplaire, Meville a inventé un genre, le film melvillien avec ses personnages solitaires portés à leur paroxysme, un style épuré d’une beauté rigoureuse et froide et surtout il a donné à Alain Delon l’un de ses rôles les plus marquants, finalement peut-être pas si éloigné de ce samouraï charismatique, mystérieux, élégant et mélancolique au regard bleu acier, brutal et d’une tristesse presque attendrissante, et dont le seul vrai ami est un oiseau. Rôle en tout cas essentiel dans sa carrière que celui de ce Jef Costello auquel Delon lui-même fera un clin d’oeil dans « Le Battant ». Melville, Delon, Costello, trois noms devenus indissociables au-delà de la fiction.

Sachez encore que le tournage se déroula dans les studios Jenner si chers à Melville, en 1967, des studios ravagés par un incendie…et dans lequel périt le bouvreuil du film. Les décors durent être reconstruits à la hâte dans les studios de Saint-Maurice.

Édités par Pathé, le DVD restauré et le Blu-ray inédit du film « Le Samouraï » seront disponibles à partir du 7 décembre 2011. Les deux supports contiennent un sublime livret de 32 pages au cours desquelles le journaliste Jean-Baptiste Thoret raconte la genèse du film et nous livre une analyse complète de l’œuvre et de son influence dans le cinéma français et international. Les Bonus sont enrichis par des documents inédits : un documentaire « Melville-Delon : de l’honneur à la nuit » et le Journal Télévisé de 20h de 1967 qui diffuse un reportage sur le film. Vendue au prix de 19.99€ pour le DVD et 24.99€ pour le Blu-ray, cette réédition exceptionnelle est l’occasion de redécouvrir les couleurs magistrales de ce chef d’œuvre du cinéma policier.

Je vous recommande aussi cette interview d’Alain Delon pendant le tournage de « Mélodie en sous-sol » réalisée en 1963 dans laquelle apparaît toute sa détermination, son amour du métier…que je ne retrouve malheureusement pas chez beaucoup d’acteurs aujourd’hui.

Critique de PLAYTIME de Tati

« Playtime », tourné entre 1964 et 1967 et sorti en 1967, est organisé en six séquences qui nous emmènent successivement à Orly, dans un dédale de bureaux, au salon des arts ménagers, dans des appartements ultramodernes, au royal garden et dans un manège urbain. Ces scènes sont reliées entre elles grâce à l'utilisation de deux personnages qui se croiseront au cours du récit : Barbara, une jeune touriste américaine en visite à Paris et M. Hulot (Jacques Tati), qui a un rendez-vous avec un personnage important.

Si le film a été un retentissant échec à sa sortie et un véritable gouffre financier pour Tati (il dut hypothéquer sa propre maison ainsi que les droits des « Vacances de Monsieur Hulot » et de « Mon oncle » ), il est aujourd'hui considéré comme un chef d'œuvre de l'histoire du cinéma qui a par ailleurs influencé de nombreux cinéastes : : de Truffaut (qui lui rend hommage dans « Domicile conjugal » reprenant le gag du fauteuil de « PlayTime ») à Lynch ou Kaurismaki. Prévu pour 2,5 millions de francs, le budget de Playtime est ainsi passé de 6 millions en 1964 à plus de 15 millions en 1967. Pour l'occasion Tati avait fait reconstituer une ville moderne entière « Tativille ».

Peut-être comme moi la première fois où je l'ai vu serez-vous déconcertés par le refus de la narration classique, par cette sollicitation permanente de l'ouïe et surtout du regard, par cette responsabilisation du spectateur mais le monde de Tati mérite un deuxième voyage, une deuxième chance et surtout un deuxième regard.

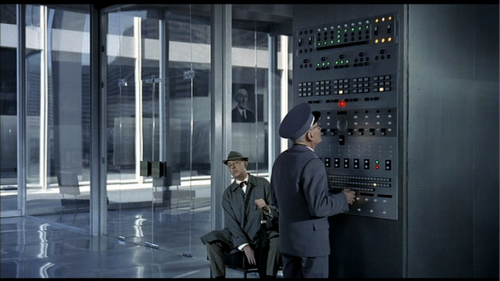

« PlayTime » qui est pourtant sorti en 1967, il y a donc plus de 40 ans, pourrait ainsi avoir été réalisé aujourd'hui tant il reflète notre époque contemporaine : une époque avide de transparence, d'exhibition (« nous appartenons à une génération qui éprouve le besoin de se mettre en vitrine » disait-il déjà) et souvent aveugle à ce qui l'entoure. Une époque tonitruante et sourde. Une époque utra « communicationnel » et parfois tellement égocentrique voire égoïste. Une époque ouverte et cloisonnée. Une époque où les technologies compliquent parfois les rapports humains alors qu'elles devraient les faciliter. Une époque d'une modernité aliénante (de l'uniformisation de l'architecture au rôle de la télévision en passant par l'influence de la société de consommation), déshumanisante et parfois inhumaine. C'est tout ce que Tati savait déjà si bien tourner en dérision et envelopper dans un vaste manège parfois (contrairement à ce qu'on pourrait croire) plus désenchanté qu'enchanté, en tout cas enchanteur. Le premier plan sur l'immeuble gigantesque, en contre-plongée est ainsi le reflet, à la fois inquiétant et fascinant, de ce que représente la modernité pour Tati.

Quelle clairvoyance, quand il y a plus de 40 ans, Tati nous montre une société aseptisée, uniformisée, qui perd son identité et sa convivialité mais qui perd aussi la notion d'intimité (même si ici la transparence est un leurre, au propre comme au figuré), des vies standardisées, une société monochrome, un monde moderne qui aliène dans lequel « la vedette est avant tout le décor ». Les corps et décors sont alors pareillement soumis à la standardisation et à la répétition. « Playtime » a ainsi été tourné en 70mm pour montrer la démesure de l'architecture par rapport à l'homme.

Quel cinéaste arrive aujourd'hui à construire des plans (souvent des plans séquence et des plans d'ensemble) d'une telle richesse, d'une telle densité, d'une telle polysémie avec un tel travail sur le son, les couleurs, l'organisation en apparence désorganisée de l'espace, créant un univers tellement singulier à la fois absurde et clairvoyant, tendre et mélancolique ?

PlayTime est un bijou burlesque, héritier de Keaton mais aussi de Chaplin avec ses objets métonymiques (canne, chapeau), d'une beauté inégalée et qui nous embarque dans son univers aussi gris que fantaisiste, aussi absurde que réaliste : Tati met ainsi en lumière les paradoxes de notre société par un cinéma lui-même en apparence paradoxal, mais savamment orchestré.

Ah, la séquence du Royal Garden! Quelle lucidité. Quelle drôlerie ! Quel discernement ! Quelle folie savante et poétique ! Quel sens du détail ! 45 minutes d'une inventivité et d'une intelligence jubilatoires et incomparables ! Et quelle confiance accordée au spectateur qu'on cherche si souvent aujourd'hui à infantiliser et quelle confiance accordée à son regard qu'on cherche si souvent à dicter... Un tourbillon spectaculaire, une récréation savoureuse dont le spectateur fait partie intégrante.

Tati se fait chorégraphe et maître de ballet de son univers labyrinthique si particulier et fascinant, tout en folie, déplacement et transparence, avec ses mouvements qui épousent d'abord les lignes architecturales puis qui prennent leur liberté, leur envol et deviennent plus audacieux comme une invitation à ne pas se laisser emprisonner par les lignes du décor et donc à se désaliéner de la modernité dans laquelle Paris n'est plus qu'un reflet inaccessible et nostalgique. L'artiste prend alors le pas sur les lignes rectilignes et glaciales de l'architecture. Tati s'inspire lui-même de plusieurs peintres : Mondrian, Klee, Bruegel...Il tente alors de décloisonner et perturber l'espace.

Au milieu de cette modernité intrigante, inquiétante, faîte de tant d'incongruités, le spectateur est en permanence sollicité, surtout responsabilisé. Tati nous déconcerte et nous ensorcelle, nous interpelle et nous responsabilise, donc, et nous invite à voir la poésie, certes parfois désespérée, qui se cache derrière (et parfois émane de) l'absurdité de la société et de l'existence modernes.

Le film a été restauré en 2002 pour plus de 800000 euros...